秦跪射俑目光炯炯,,承載千年凝思,;鎏金銅蠶昂首向上,,記錄絲路傳奇,;漢代古船融合中外技藝,見證滄海桑田……

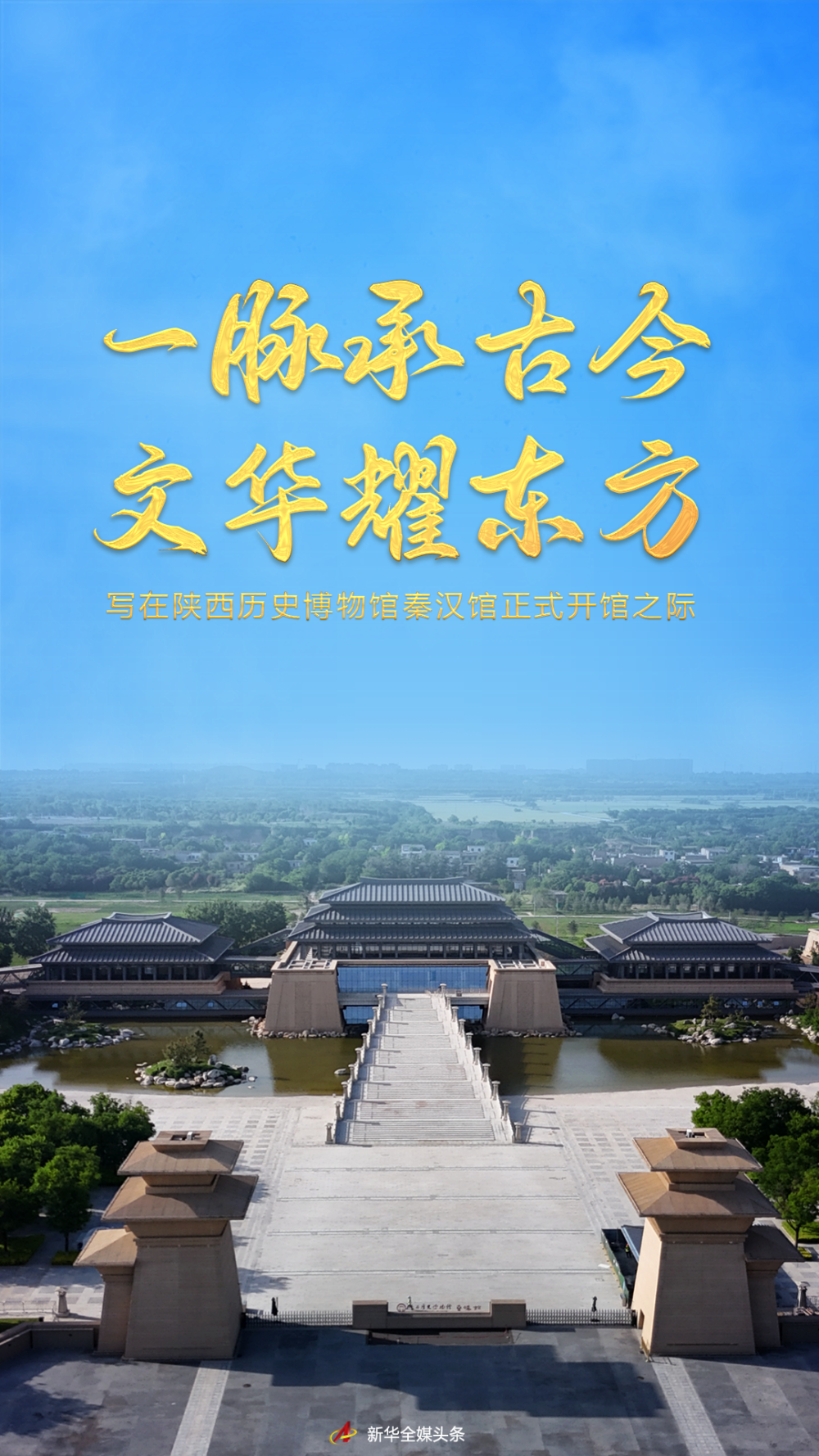

5月18日,,國內(nèi)首個(gè)全景展現(xiàn)秦漢文明緣起,、發(fā)展和貢獻(xiàn)的專題博物館——陜西歷史博物館秦漢館正式向公眾開放。這里也是今年國際博物館日中國主會場活動(dòng)舉辦地,。

習(xí)近平總書記在陜西考察時(shí)強(qiáng)調(diào),,“一個(gè)博物院就是一所大學(xué)校。要把凝結(jié)著中華民族傳統(tǒng)文化的文物保護(hù)好,、管理好,,同時(shí)加強(qiáng)研究和利用,讓歷史說話,,讓文物說話”,。

文脈悠悠,氣象萬千,。以博物院這所“大學(xué)?!睘橐劳校兾饕惑w推進(jìn)文物保護(hù),、文化繁榮和文明傳承,。豐厚的文化遺產(chǎn)被不斷活化利用,成為人們滋養(yǎng)精神,、涵養(yǎng)自信的重要來源,。

探館尋根 感知文化遺產(chǎn)魅力

立于渭北五陵原上,舉目四望,,秦咸陽宮遺址等宮殿基址星羅棋布,,漢高祖長陵等帝陵青冢屹屹。

2024年5月13日拍攝的陜西歷史博物館秦漢館(無人機(jī)照片),。新華社記者 李一博 攝

不遠(yuǎn)處,,以“高臺榭、美宮室”的秦漢宮殿建筑為外形的陜歷博秦漢館拔地而起,。主館區(qū)七座建筑如北斗七星布局,,彼此以廊道相連,。從空中俯瞰,,古老遺址與現(xiàn)代場館交相輝映,引人注目,。

走進(jìn)秦漢館,,一幅幅生動(dòng)史料、一件件珍貴文物,無不展現(xiàn)著民族精神的生生不息,,書寫著中華文明的歷久綿長,。

“如果說中華五千年文明是一部通史,秦漢就是其中璀璨的篇章,。大一統(tǒng)政治格局的創(chuàng)建,、以儒學(xué)為主體的政治思想的奠基等,都發(fā)生在這一時(shí)期,?!标儦v博館長侯寧彬說,秦漢也是中華民族形成的重要時(shí)期,,集中展示秦漢文明,、引導(dǎo)觀眾堅(jiān)定文化自信,是秦漢館的使命,。

2024年5月6日,,觀眾在陜西歷史博物館秦漢館拍攝漢代彩繪陶俑。新華社記者 李一博 攝

“制度——秦漢文明的基石”“創(chuàng)新——文化力量的展現(xiàn)”“互鑒——中國對世界的探知”……探館尋根,,文明發(fā)展的脈絡(luò)躍然眼前,。

“秦漢館采用‘大歷史+小專題’的敘事方式,其中‘天下同一——秦漢文明主題展’以多媒體裝置與文物相配合,,從政治,、文化、交流等6個(gè)方面,,梳理秦漢文明的成就與貢獻(xiàn),。”“天下同一”展覽策劃人彭文說,。

陜西歷史博物館秦漢館內(nèi)展出的石鎧甲及石胄(2024年5月6日攝),。新華社記者 李一博 攝

石鎧甲、鎏金銅蠶,、楊家灣西漢兵馬俑……追本溯源,,“秦月漢關(guān)”的樣貌被清晰呈現(xiàn)。

“‘天下同一’展的730多件(組)文物中,,90%是首次展出,。”陜歷博陳列展覽部主任任雪莉說,,一件件展品,,講述著綿延不絕的悠久文明。

自去年底試運(yùn)營以來,,秦漢館已吸引30多萬游客先睹為快,。“五一”假期,云南游客李駿超專程到此參觀,,“秦漢氣象令人神往,,心中對中華文明的驕傲,油然而生”,。

2024年5月6日拍攝的陜西歷史博物館秦漢館,。新華社記者 李一博 攝

古今一脈,文韻悠長,。在秦漢館所在的陜西西咸新區(qū),,302平方公里的秦漢新城里,一條串聯(lián)起秦咸陽宮遺址,、渭北9座西漢帝陵的文物主題游徑“大漢紫道”蜿蜒而去,。咸陽市民李剛在此騎行,一路邂逅秦宮漢墓,,“就像和歷史對話,,這種‘穿越感’讓我著迷”。

“秦漢新城視文化遺產(chǎn)為財(cái)富,,堅(jiān)持大遺址保護(hù)思路,。‘大漢紫道’依托既有道路,,以帝陵景觀保護(hù)和文化展示為核心,,將教育、觀光,、休閑融為一體,。”秦漢新城文保辦主任馬培元說,。

2024年4月23日,,食客在秦漢新城劉家溝村農(nóng)家樂就餐。新華社記者 李一博 攝

沉睡千年的遺址,,也不斷造福周邊群眾,。秦漢新城劉家溝村辦起20家農(nóng)家樂,接待絡(luò)繹不絕的訪古游客,。擔(dān)任文保員20多年的秦漢新城窯店村村民何銀紅還兼職做起導(dǎo)游,,“抓一把黃土都是歷史,講解時(shí),,自豪寫在我的臉上”,。

亙古亙今 千年文脈潤生澎湃動(dòng)能

秦漢館內(nèi),一臺互動(dòng)裝置前,,身穿漢服的游客與屏幕中的秦漢人物形象相對而立,,相互拱手作揖。

20公里外,,灞河岸邊,,大型駐場演出《無界·長安》火爆出圈。秦俑,、漢服等經(jīng)過現(xiàn)代舞臺演繹,,觸動(dòng)文化基因。

跨越時(shí)空的致敬,,亦是文明的傳承與共鳴,。

“2024年國際博物館日主題為‘博物館致力于教育和研究’。近年來,,我們打破博物館邊界,,將文物、遺址中的文化元素提取出來,,開發(fā)文化產(chǎn)品,、嵌入公共空間?!焙顚幈蛘f,,通過創(chuàng)造性轉(zhuǎn)化和創(chuàng)新性發(fā)展,歷史文化正以生動(dòng)可感的面貌走進(jìn)公眾視野,。

2024年5月6日,,觀眾在陜西歷史博物館秦漢館參觀陜西咸陽楊家灣漢墓出土的西漢彩繪陶俑。新華社記者 李一博 攝

古為今用,,國潮風(fēng)起,。以國寶杜虎符為原型創(chuàng)作出如意、書簽等工藝品,,秦代瓦當(dāng)被印上徽章,,漢代陶俑變身卡通形象……陜歷博與多家文化企業(yè)合作,開發(fā)出上千款文創(chuàng)產(chǎn)品,,備受歡迎,。

2024年4月23日,秦漢新城新絲路數(shù)字文化科技有限公司的工作人員展示一款由杜虎符開發(fā)而成的文創(chuàng)手工皂,。新華社記者 李一博 攝

在秦漢新城新絲路數(shù)字文化科技有限公司,,數(shù)字化采集的6000余件秦漢文物資源,為企業(yè)提供了源源不斷的文創(chuàng)產(chǎn)品研發(fā)靈感,?!爸v好中華文化故事,才能塑造核心競爭力,?!惫径麻L田琳有感而發(fā),,“守正就有了根基,創(chuàng)新更能建立與生活的連接,?!?/p>

讓文物說話,讓歷史說話,,讓文化說話,。一幅融通傳統(tǒng)與時(shí)尚的畫卷,正在三秦大地鋪展——

龍首原上,,漢長安城未央宮遺址見證世事滄桑,。千年前的漢家宮闕化作塵埃,而非遺展演,、投壺蹴鞠等傳統(tǒng)文化活動(dòng),,卻為游客構(gòu)建出親近歷史的空間。

大雁塔下,,長安十二時(shí)辰主題街區(qū)人頭攢動(dòng),。酒肆茶鋪鱗次櫛比,霓裳羽衣舞步翩翩,,“李白”邀游人吟詩作對……開業(yè)兩年來,,這個(gè)唐風(fēng)主題樂園吸引游客逾400萬人次,成為古都新名片,。

2024年2月2日,,游客在西安大唐芙蓉園觀看長安燈會。新華社記者 李一博 攝

文化之美,,在與經(jīng)濟(jì)社會的深度融合中孕育出蓬勃之力,。今年一季度,陜西接待國內(nèi)游客2.17億人次,,實(shí)現(xiàn)國內(nèi)旅游收入1746.53億元,,同比分別增長41.10%和64.73%。

“歷史遺址與現(xiàn)代都市奇妙嵌套,,我感受到中華文化歷久彌新的生命力,。”行走長安,,滿街身著漢服的年輕人,,是呼和浩特游客郭偉眼中最美的風(fēng)景。他與著漢服的女兒訪名勝,、觀演藝,,樂在其中。

陜西省文聯(lián)原副主席肖云儒說,,通過守正創(chuàng)新,,文物,、古跡、典籍中的中華優(yōu)秀傳統(tǒng)文化正不斷“活起來”,,成為人們心中的黃鐘大呂,。

開放包容 為文明發(fā)展注入活力

40年前的這個(gè)故事,聽秦漢館講解員娓娓道來,,依然感人,。

1984年12月,,陜西省石泉縣農(nóng)民譚福全在河中淘金,,發(fā)現(xiàn)一枚與真蠶大小相仿的鎏金銅蠶。他毫不遲疑,,借來路費(fèi)前往西安,,將之上交文物部門。

如今,,這枚漢代文物作為鎮(zhèn)館之寶珍藏于秦漢館中,,無聲訴說著古老絲路的故事。

2024年5月6日,,觀眾在陜西歷史博物館秦漢館參觀文物漢代古船“絲路一號”,。新華社記者 李一博 攝

展館核心地帶,出土自漢長安城北渭橋遺址的古船“絲路一號”歷經(jīng)風(fēng)雨,,接受訪客的驚嘆,。

“船板用料是我們當(dāng)?shù)氐挠苣竞突蹦荆瑓s使用了羅馬時(shí)期地中海地區(qū)廣泛應(yīng)用的木榫板和木釘拼接方式,?!敝v解員金霄說,中西合璧的古船,,是文明互鑒的力證,。

“絲綢之路的開辟使?jié)h王朝開始聯(lián)通世界?!鼻貪h館區(qū)部主任許晨說,,秦漢是中國打開國門探知世界的重要時(shí)期,開放包容也為中華文明注入活力,。

往事越千年,。絲路沿線,文明交流的腳步從未停歇,。

2023年3月,,一場“中國秦漢文明的遺產(chǎn)”展覽在西班牙阿利坎特考古博物館開展,包括10件秦兵馬俑在內(nèi)的124件(組)文物精品成為這座小城的“頂流”,。展覽期間,,參觀人數(shù)超過28萬人次,。

2023年3月28日,觀眾在西班牙阿利坎特參觀“中國秦漢文明的遺產(chǎn)”展覽,。新華社記者 孟鼎博 攝

親眼看到兵馬俑,,當(dāng)?shù)赜^眾胡安興奮地說:“我從小就喜歡中國文化,希望更多中國文物來到我們身邊展覽,,讓人們感受‘原汁原味’的中國,。”

國之交在于民相親,,胡安的心愿漸成現(xiàn)實(shí),。

“文物是文化交流的一張金色名片?!标兾魇∥奈锞指本珠L錢繼奎說,,在聯(lián)合考古基礎(chǔ)上,陜西正高質(zhì)量推進(jìn)絲綢之路考古合作研究中心建設(shè),。而展現(xiàn)秦漢文明的魅力,,將是今后文化交流的重要內(nèi)容。

自共建“一帶一路”倡議提出以來,,陜西已在52個(gè)國家和地區(qū)舉辦了489場次文物展覽,;西北大學(xué)考古隊(duì)、陜西省考古研究院考古工作者遠(yuǎn)赴烏茲別克斯坦,、吉爾吉斯斯坦等國開展中外聯(lián)合考古,;2023年,亞洲22個(gè)國家和3個(gè)國際組織參加在西安舉辦的首屆亞洲文化遺產(chǎn)保護(hù)聯(lián)盟大會,,文化遺產(chǎn)合作平臺愈發(fā)寬廣,。

西北大學(xué)中國思想文化研究所副教授陳戰(zhàn)峰說,秦漢時(shí)期多元一體國家格局的構(gòu)建,、思想文化的變遷,、文明交流的開展,都對中華文明發(fā)展影響深遠(yuǎn),。

輝煌的秦漢歷史是厚植文化自信根基的生動(dòng)教材,,也將為建設(shè)中華民族現(xiàn)代文明提供啟迪。

原文鏈接:https://h.xinhuaxmt.com/vh512/share/12018694?d=134d886&channel=weixin