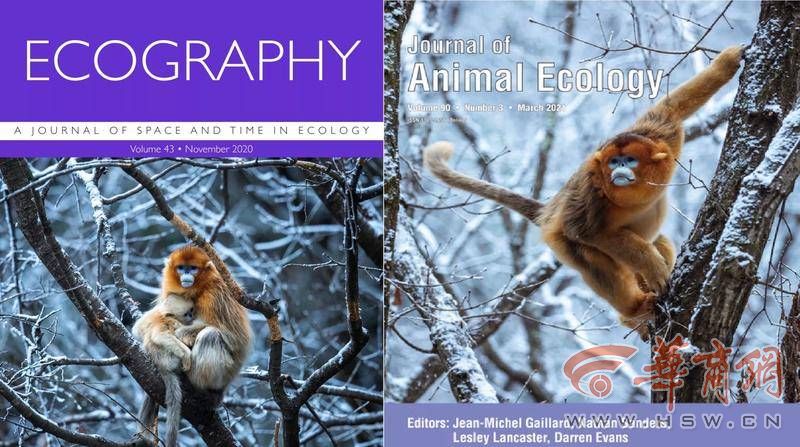

我國科學(xué)家歷經(jīng)十年研究發(fā)現(xiàn),地球上分布最北的食葉疣猴——秦嶺金絲猴,會在夏秋兩季策略性地選擇“貼膘增肥”,,以順利度過冬季嚴(yán)寒帶來的食物危機。近日,,該系列研究成果連續(xù)以封面文章發(fā)表在國際生態(tài)學(xué)權(quán)威期刊《Ecography》和《Journal of Animal Ecology》上。

這個科學(xué)家團隊出自陜西省秦嶺珍稀瀕危動物保育重點實驗室,,他們是西北大學(xué)生命科學(xué)學(xué)院的教授專家,。4月22日,華商報記者采訪到了西北大學(xué)生命科學(xué)學(xué)院教授,、陜西省秦嶺珍稀瀕危動物保育重點實驗室副主任郭松濤,。

研究成果

夏秋季攝入脂肪以補償冬季能量赤字

西北大學(xué)李保國教授帶領(lǐng)的秦嶺川金絲猴研究團隊經(jīng)過20多年的不懈努力,,在實現(xiàn)了秦嶺川金絲猴(以下簡稱“川金絲猴”)群體習(xí)慣化與個體識別后,,對其展開了一系列的研究,以期揭開該物種適應(yīng)這種特殊棲息地環(huán)境的策略,。

近日,,該團隊研究人員在量化野外川金絲猴全天營養(yǎng)攝入的基礎(chǔ)上,利用營養(yǎng)幾何模型(Geometric Framework for Nutrition)分析川金絲猴的營養(yǎng)調(diào)節(jié)模式,,并建立了川金絲猴營養(yǎng)和能量收支的動態(tài)變化模型,。揭示了川金絲猴作為地球上分布最北的食葉疣猴,采取特殊的營養(yǎng)補償和能量平衡策略以適應(yīng)溫帶冬季低溫和食物短缺雙重壓力的內(nèi)穩(wěn)態(tài)機制,,并進一步為闡明恒溫動物應(yīng)對高寒高海拔環(huán)境的進化適應(yīng)機制,,為預(yù)測溫帶靈長類動物應(yīng)對全球變化提供定量研究的模型。

通過對一個年周期內(nèi)川金絲猴的取食和能量收支量化,,研究者發(fā)現(xiàn)由于冬季需要額外能量進行體溫調(diào)控,,使得川金絲猴冬季面臨101 kJ/mbm 的能量赤字。而川金絲猴應(yīng)對這種能量收支短缺的主要策略是在食物充足的夏季和秋季攝入更多的碳水化合物和脂肪并以脂肪組織的形式存儲,,冬季時通過定量的(102 kJ/mbm)燃燒儲存脂肪(體重下降14%)以補償這種能量赤字,。除此之外,川金絲猴還采取了一系列的行為策略(包括減少移動時間和增加休息時間)和生理調(diào)整(通過皮膚血管收縮減少熱量損失而使皮膚溫度平均降低3.2℃)以減少熱散失,。

結(jié)果表明,,盡管川金絲猴采取了一系列的綜合內(nèi)穩(wěn)態(tài)對策,低溫和冬季資源限制的共同作用使得這種邊緣分布的溫帶靈長類動物接近其能量均衡閾值,。該研究進一步為闡明恒溫動物應(yīng)對高寒高海拔環(huán)境的進化適應(yīng)機制,,為預(yù)測溫帶靈長類動物應(yīng)對全球變化的脆弱性提供了定量研究的模型。

科學(xué)家連線

這項研究成果傾注了三代科研人員的心血

華商報記者了解到,,這項研究由陜西省秦嶺珍稀瀕危動物保育重點實驗室的西北大學(xué)生命科學(xué)學(xué)院金絲猴研團隊承擔(dān),,

4月22日,華商報記者采訪到了西北大學(xué)生命科學(xué)學(xué)院教授,、陜西省秦嶺珍稀瀕危動物保育重點實驗室副主任郭松濤,。

郭松濤教授介紹,,秦嶺金絲猴是食葉猴分布最北的物種,位于北溫帶高山林區(qū)區(qū),,冬天非常寒冷漫長,,有5個月的“落葉期”。以“吃樹葉”為主的金絲猴如何適應(yīng)寒冷地區(qū)的生活呢,?通過三代科學(xué)家的長期跟蹤研究,,實現(xiàn)對野生種群的習(xí)慣化、個體識別,、食性定量,、營養(yǎng)能量的一步步研究突破后,終于發(fā)現(xiàn),,秦嶺金絲猴通過“特殊”的營養(yǎng)攝入模式,,結(jié)合能量儲存、行為適應(yīng)和消化適應(yīng),,應(yīng)對冬天的嚴(yán)寒,。“貼膘”過冬的策略,,在其它動物上也有發(fā)生,,如有蹄類的羊、鹿,、和食肉類的熊等,。

研究中發(fā)現(xiàn),科研團隊所研究的金絲猴群,,在夏秋季可以通過采食果實,、種子增加體重,稀奇之處在于它們?nèi)绾胃咝此齐y以消化的樹皮樹枝這些高纖維含量的食物,,并從中獲取相應(yīng)的營養(yǎng)和能量,,以迎接長達(dá)四五個月的寒冬。

這項研究表明,,吃樹葉的金絲猴,,是怎么從樹枝、樹皮這么難以消化的食物里,,來獲得能量,,從而在營養(yǎng)匱乏的冬天安然渡過,從而了解秦嶺金絲猴在北溫帶高山的生存策略,。

講起研究歷程,,郭松濤教授很是感慨,他說,這一項研究成果傾注了三代科研人員的心血,,包括第一代專家李保國教授(西北大學(xué)生命科學(xué)學(xué)院教授,、陜西省秦嶺珍稀瀕危動物保育重點實驗室主任)、第二代科研人員以及現(xiàn)在年輕的一代,,野外跟蹤研究時間長達(dá)二三十年,。野外定量研究相當(dāng)艱難,能看到猴子實屬不易,,更何況要看到猴子所吃食物,。早前,科研人員與猴子距離遠(yuǎn),,只能見到食物種類,,看不到吃了多少,給研究帶來很大的難度,。經(jīng)過多年跟蹤,,通過“習(xí)慣化”后,科研人員與金絲猴的距離近了,,可以看到猴群,,同時看到猴群所吃食物,并且將食物采回實驗室,,對營養(yǎng)成分進行研究。到目前,,猴群出現(xiàn)后,,科研人員可以認(rèn)出每一個個體。像這樣熟悉認(rèn)識,、長期跟蹤研究野生動物的科研人員,,在全球來說并不多。

郭松濤教授說,,根據(jù)研究,,“貼膘增肥”是秦嶺金絲猴應(yīng)對寒冬低溫的其中一種方式,它們可能還會通過特殊的消化能力,、社群行為等其他方式,,增加過冬本領(lǐng)。

原文鏈接:https://www.huashangtop.com/topi/1/150123.html?539100644=