千年萬年前的古人只有顱骨尚存,,他們的面貌如何復原?

秦兵馬俑基本都是由考古發(fā)掘現(xiàn)場的碎片拼對而成,,不僅非常耗時,,一旦拼錯還可能造成差錯的累積效應,怎樣才能更好解決這些問題,?

考古發(fā)掘過程是不可逆的,,但博物館展示又希望將這個過程變得可隨時“倒帶重看”,有沒有好辦法,?

西北大學科研團隊利用自己研制的掃描設備和文化遺產(chǎn)數(shù)字化復原技術,,不僅解決了古人顱面相貌復原、破碎文物虛擬復原等問題,,還在考古發(fā)掘現(xiàn)場大遺址掃描基礎上發(fā)展出了大遺址虛擬復原技術,,以及數(shù)字博物館等文博展示新技術,讓文物在數(shù)字化技術加持下真正“活”起來,。

研制三代三維掃描設備 解決文物遺址數(shù)字化問題

10月14日,,帶著強烈的好奇心,記者來到西北大學信息科學與技術學院,,學院的七樓便是“文化遺產(chǎn)數(shù)字化國家地方聯(lián)合工程研究中心”,。

“復原”古人面貌當然是指通過數(shù)字化技術來復原。而要實現(xiàn)數(shù)字化,,就必須要對文物或遺址進行數(shù)字化掃描采集,。

兩位教授——中國虛擬現(xiàn)實產(chǎn)學研聯(lián)盟(中國虛擬現(xiàn)實產(chǎn)學研研發(fā)平臺)理事長,、西北大學陜西省千人特聘專家周明全教授,中心主任,、西北大學信息科學與技術學院耿國華教授,首先向記者介紹了為實現(xiàn)文化遺產(chǎn)數(shù)字化而研制的三代掃描設備,。

據(jù)介紹,,掃描設備的研制1996年啟動,1997年便成功研制出第一代——基于點狀激光進行采集建模的三維掃描儀,,“這也是國內(nèi)第一臺三維激光掃描設備,,被應用于公安部物證鑒定中心,主要用于顱骨面貌虛擬復原,,也被用于文物三維建模,。”

第二代是2002年研制的,,基于線激光進行采集建模,,它是復曝光真彩色線激光三維掃描設備,較好地解決了陶瓷器物表面高反光問題,,研制出后被應用于西北大學數(shù)字考古博物館建設,。

第三代掃描設備演示對跪射俑(3D打印模型)進行數(shù)字化掃描

第三代2020年研制成功,基于結(jié)構光進行采集建模,,使用了機械臂與機器視覺技術,,文物結(jié)構建模與紋理貼圖同步完成,可將掃描時間從小時級降為分鐘級,,使博物館海量文物快速數(shù)字化成為現(xiàn)實,。

在遺址場景方面,還研制了無人機大場景三維成像掃描系統(tǒng),,極大方便了不可移動文物數(shù)字化建模,,使遺址大場景建模更加真實直觀,已相繼完成了秦始皇帝陵,、布達拉宮,、塔爾寺等大遺址的建模作業(yè)。

目前正在研制機器人智能文物掃描設備,,結(jié)合人工智能和大數(shù)據(jù)技術,,可在文物個體識別、屬性提取上取得新突破,,已被應用石窟寺等文物的三維掃描,。

建立中國人顱面數(shù)據(jù)庫 應用它復原古人面貌

使用三維掃描設備實現(xiàn)顱骨面貌虛擬復原,具體是如何做到的呢,?

周明全教授介紹,,三維激光掃描儀最初用于刑事案件身份認證,。以前在僅存顱骨、缺失面貌時,,需要根據(jù)受害者顱骨形態(tài)采用類似雕塑的形式來復原其生前面貌以確定身份,,但這種形式的復原結(jié)果受雕塑者的主觀影響較大。通過激光三維掃描,,首先可以把顱骨精準地數(shù)字化到計算機里,,實現(xiàn)三維建模,然后再在計算機里“長出”這個人的面皮來,。

“一個人的長相首先是由顱骨決定的,,顱骨在18歲時就基本定型了。人的面部有變的地方,,但眼角,、鼻子中線等部位是不會變的,只要顱相重合,,即顱骨和眼睛重合,,基本就可以確定一個人。除了顱骨,,影響人相貌的就是軟組織,。而影響人臉軟組織的因素,首先是年齡,,不同年齡段面部脂肪和軟組織分布特點不一樣,;其次是營養(yǎng)狀況,即胖與瘦的不同,?!?/p>

從1996年開始,周明全,、耿國華兩位教授就帶領科研團隊建立起了“中國人顱面數(shù)據(jù)庫”(主要是蒙古人種,,即黃種人),數(shù)據(jù)庫中收集了3000多例現(xiàn)代人顱面數(shù)據(jù)信息,,年齡從20歲到70多歲,,這不僅開創(chuàng)了該領域的國內(nèi)先河,更成為亞洲乃至世界最豐富,、最有代表性的顱面數(shù)據(jù)庫,。

“在這個基礎上我們做概率統(tǒng)計、做智能分析,,對一些聚焦點——即哪些地方是變化最大的劇烈點,、哪些地方基本上不太變,形成一個模型。然后根據(jù)專家意見判斷其年齡段,,將其與這個年齡段的面部軟組織模型關聯(lián)起來,,再參考營養(yǎng)狀況等信息,將這幾個參數(shù)輸進去后,,就可以生成與這個人生前最相近的面貌,,相似度可達到九成?!?/p>

據(jù)介紹,,這種基于顱骨的面貌復原技術現(xiàn)在主要被用于古人類學和考古學。

疑似秦始皇的王子和嬪妃 被復原后長這樣

耿國華教授介紹李倕和疑似秦始皇王子與嬪妃顱骨面貌復原過程

2001年11月至2002年8月,,陜西省考古研究院在西安理工大學曲江校區(qū)配合基本建設開展考古工作時,在施工區(qū)域內(nèi)發(fā)掘清理古墓葬186座,,其中規(guī)模最大的一座唐墓,,主人叫李倕。根據(jù)出土墓志,,其五代祖為“圣唐神堯皇帝”,,即唐高祖李淵,祖為豫章王李亶,,父為嗣舒王李津,,她是李津的第二女。根據(jù)兩唐書記載,,可知其曾祖為李淵的第十八子舒王李元名,。李倕與時任皇帝李隆基應為平輩遠親。李倕雖出身于貴族,,但去世埋葬時已不是貴族了,,因為她沒有爵位。其身份只是一個七品小官的夫人,,因難產(chǎn)而去世,。她的陪葬明器規(guī)格較低,而陪葬的實用器卻非常奢華,,下葬時不僅頭戴“金花冠”,,身上還佩戴著三組佩飾。

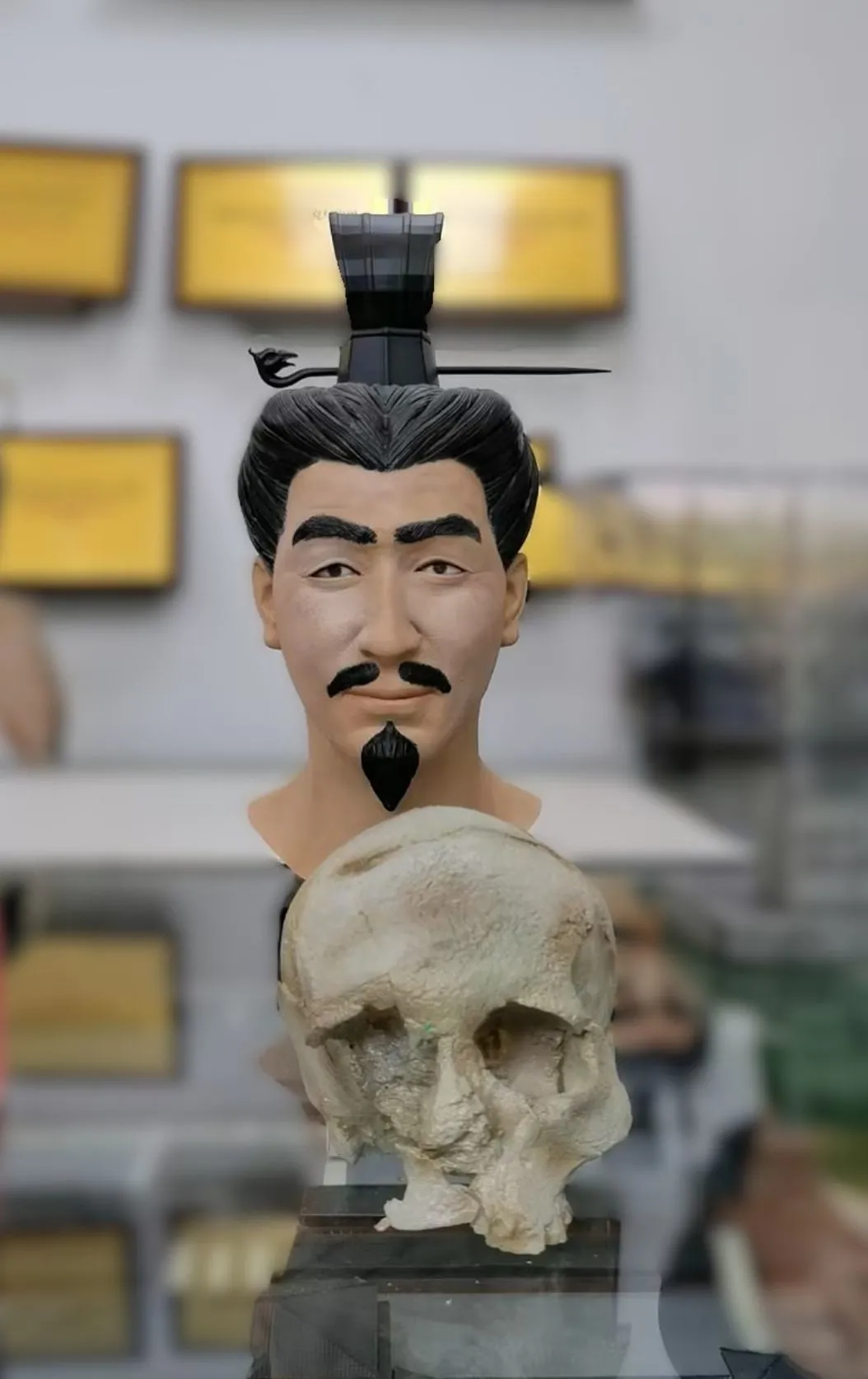

唐高祖李淵五世孫女李倕顱骨面貌復原3D打印模型及3D打印顱骨模型

耿國華教授介紹,,唐高祖李淵五世孫女李倕的面貌復原,,就是先把顱骨掃描后輸入計算機里建立顱骨模型,然后在顱面數(shù)據(jù)庫取出20到25歲現(xiàn)代女性顱面軟組織的均值給她“長出”軟組織,,再附著上相應的發(fā)型等,,復原其相貌?!斑@是基于科學數(shù)據(jù)的復原方法,,可信度高,。我們不僅復原了她睜著眼的面貌,也復原了她閉著眼的樣子,,因為我們覺得軟組織厚度只能影響眼瞼的大小,,無法知曉其是單眼皮還是雙眼皮,所以選擇了閉著眼的形象,,給大家以想象空間,。這種基于科學數(shù)據(jù)的顱面復原是我們率先研究出來的,也是具有國際水平的,?!?/p>

秦二世胡亥稱帝登基后,將秦始皇的小王子和小公主們一一捕殺,。在秦始皇帝陵陵園外城的上焦村,,考古人員共發(fā)現(xiàn)了17座陪葬墓,這些墓主人都是秦朝慘遭殺害的王子和公主,,他們?nèi)ナ罆r大多僅有一二十歲,。其中出土的一個顱骨,右顳骨中發(fā)現(xiàn)一枚青銅箭頭,,其身份很可能是一位王子,。該顱骨的下頜骨向前凸出,表現(xiàn)出十分痛苦和驚恐的模樣,,有可能是在玩耍時慘遭射殺,。

而在秦始皇陵一個包含約100座墓葬的墓群中,發(fā)現(xiàn)了一名女子(死時約20歲)被肢解的尸體,。墓中所有尸體均為年輕女性,,考古學家根據(jù)墓葬等級和陪葬品推斷,這些女子可能是秦始皇的嬪妃及其仆從,。據(jù)推斷,,在秦始皇死后,作為陪葬的一部分,,這些女子慘遭殺害,。這名女子的顱骨也被進行了面貌復原。

疑似秦王子顱骨面貌復原3D打印模型及3D打印顱骨模型

疑似秦始皇嬪妃顱骨面貌復原3D打印模型

疑似秦始皇的王子與嬪妃的3D打印顱面復原模型和3D打印顱骨模型,,被標注為“秦男秦女顱骨面貌復原”,,與李倕的3D打印顱面復原模型及顱骨模型一起放在研究中心會議室的玻璃展柜上。疑似王子長臉,、細目,、高鼻;疑似嬪妃有一雙大眼睛,鼻子長而高,。

耿國華教授說:“疑似秦王子的頭骨上有箭鏃,,下巴是缺失的,我們將其下巴復原,,恢復了顱骨的整體面貌,。根據(jù)其年齡段,依托標本數(shù)據(jù)庫生成了其面部軟組織,,然后又參照其時代特點生成了符合那個時代的發(fā)型特點,。這種復原方法用的就是我們自己創(chuàng)建的顱面形態(tài)信息學的理論體系。王子與秦始皇必定有相似的地方,,由此也可作為推想秦始皇模樣的依據(jù)吧,。”

據(jù)了解,,該研究中心還復原了距今五萬年的柳江人顱骨等古人類面貌,,為考古研究工作縱深推進提供了技術支持。

大名鼎鼎“泡釘俑” 是先完成虛擬修復再進行實體修復

除了復原古人面貌,,破損文物虛擬修復也是該研究中心的一項重要成果。此技術被用于了秦俑坑兵馬俑和百戲俑的虛擬修復,,這些陶俑在出土時幾乎都是散落一地的碎片,。

耿國華教授介紹,2009年6月13日,,秦兵馬俑一號坑開始第三次發(fā)掘,,隨著發(fā)掘工作的進展,遺跡,、遺物大量暴露,,傳統(tǒng)發(fā)掘資料的記錄手段愈顯捉襟見肘。當年9月25日,,他們科研團隊與兵馬俑一號坑考古隊啟動了一號坑三次發(fā)掘的數(shù)字化探索工作,。項目實施過程中,他們對發(fā)掘現(xiàn)場的棚木層,、陶俑層和底層三個發(fā)掘文化層,,做了10次大場景掃描和建模,完成了出土陶俑碎片,、陶俑,、陶馬的高精度數(shù)字化掃描和建模虛擬復原,并研發(fā)構建了秦俑文化遺產(chǎn)多媒體數(shù)據(jù)庫和考古發(fā)掘數(shù)據(jù)管理系統(tǒng),。

考古隊還委托他們科研團隊對K9901百戲俑遺址坑發(fā)掘過程和出土遺存進行數(shù)字化建模,,并對出土陶俑虛擬復原。這是國內(nèi)首次將數(shù)字化保護手段和方法應用在考古發(fā)掘全過程。項目實施過程中完成了對K9901遺址坑棚木層,、陶俑層和底層三個文化層10余次大場景掃描和數(shù)字化建模,,完成了對于出土的所有陶俑碎片的高精度數(shù)字化建模。應用基于斷裂面混合特征的匹配方法,,科研團隊實現(xiàn)了對所有出土陶俑的虛擬復原,。這項工作依托的關鍵方法獲得了2015年度陜西省科技進步二等獎。

超高還原度3D打印泡釘俑

在虛擬復原的陶俑中,,出土于K9901的大名鼎鼎的“泡釘俑”便是其中之一,。它與以前出土的上身赤裸下身著裳的百戲俑不同,身著式樣獨特的上衣,,上面布滿了排列有序,、直徑約3.5厘米左右的圓泡,專家們將其命名為“泡釘俑”,。

為盡早呈現(xiàn)“泡釘俑”全貌,,科研團隊首先用三維掃描技術獲得文物碎片的輪廓曲面數(shù)據(jù),并利用軟件將散亂的數(shù)據(jù)點進行網(wǎng)格化,,得到三角網(wǎng)格數(shù)據(jù),,再在大量無規(guī)則的破損碎片中尋找碎片間的拓撲關系,同步利用空間曲線匹配搜索匹配確定匹配結(jié)果,,最后進行拼接,。通過使用這些技術手段,具有極大考古價值的“泡釘俑”虛擬復原模型鮮活地呈現(xiàn)在世人面前,。有了虛擬拼對成功的“泡釘俑”形象,,有了碎片拼接的關系圖,科研團隊制定了復原指導手冊,,這無疑對后來“泡釘俑”的實際修復工作具有重要指導意義,。

完成虛擬復原、尚未完成實際修復的一件右驂馬陶俑

耿國華教授介紹,,虛擬修復完成的陶俑中,,有些至今仍未完成實體修復,比如一號坑的右驂馬,。在電腦中可以看到這件陶俑的完整形象,,可以來回多個角度轉(zhuǎn)動欣賞,模型拼接關系圖中,,各個碎片的編號也非常清楚,,完全可以替代實體修復的效果。

周明全教授說,,兵馬俑是高度寫實的,,連馬嘴上顎里頭都抹得一綹一綹地很真實,,感覺寫實到了極致。若實際修復完成后,,里面的情況就不太看到了,,虛擬復原就不存在這樣的問題。同時,,虛擬修復也是數(shù)字化保護的過程,,有了這份數(shù)字化文物,對于考古研究,、博物館展陳來說也可以提供很大的幫助,。另外,考古發(fā)掘現(xiàn)場的實際場景是不可逆的,,而對考古發(fā)掘?qū)嵭腥虜?shù)字化記錄后,,考古發(fā)掘的過程也是可以分階段回溯展示的,這對于博物館展陳來說非常直觀,。

根據(jù)現(xiàn)場掃描數(shù)據(jù) 生成氣勢恢宏的秦俑方陣

不僅對一件件的文物可實現(xiàn)數(shù)字化,,對于大遺址考古發(fā)掘現(xiàn)場,西大科研團隊研制的全視野裸眼沉浸式展示設備也可以排上大用場,。這便是該科研團隊的另一成果:“遺跡與資料融合的歷史空間重現(xiàn)技術”,。

在西北大學文化遺產(chǎn)數(shù)字化國家地方聯(lián)合工程研究中心的一塊全視野碗幕上,記者看到了根據(jù)大遺址現(xiàn)場掃描數(shù)據(jù)生成的秦俑一號坑氣勢恢宏的秦俑方陣,。耿國華教授說,,這是完全按照秦俑一號坑實際秦俑建模生成的模型。

據(jù)了解,,這一科研成果的應用還包括了對布達拉宮、塔爾寺等遺址的精準采集建模,。

研究中心一屏幕演示的秦陵地宮假想視頻

可以想象,,在文化遺產(chǎn)數(shù)字化復原技術的推動和加持下,“讓文物活起來”必將更加入眼,、入心,。

原文鏈接:https://mp.weixin.qq.com/s/_BP3BNHJpxKt6EryEna7-g